吴婷:华为云,一片黑土地的“重”思考

媒体报道 · 2025-09-25

全球AI竞赛的战火,正以前所未有的烈度熊熊燃烧。

不久前,英伟达宣布向英特尔投资50亿美元,双方开展深度合作;微软要用足以绕地球四圈半的光纤,打造世界上最强大的AI数据中心;Meta更是要投入数千亿美元,建设多座大型AI数据中心。这些都预示着一个新的科技纪元正在到来。

最近我受邀出席了华为全联接大会,听了演讲、逛了展厅,还跟华为高级副总裁、华为云全球Marketing与销售服务总裁杨友桂做了交流。

嘉宾商学9年来只做一件事:开发案例。我们每次访学、每个视频都是对时代最前沿、最有价值的案例的开发。

而在AI战场,华为云就是个值得开发的案例。在离云计算最近的互联网行业,中国90%的互联网公司选择了华为云;最近几年受关注度最高的汽车行业,TOP30的车企中有28家是华为云的客户;而且在各大云计算玩家都喊着要轻量化时,华为云却说他们的战略是“做厚算力黑土地”,这不得不让人生出大大的问号。而我在展台上、在交流中找到了答案。

1、一场向下扎根的战略抉择

十年前,“互联网+”被纳入顶层设计,那是一场关于连接、流量和商业模式的革命;十年后,国家战略的指针转向了“AI+”,这是一场更深刻的变革。

“在人工智能时代,有三大支柱:算力、算法和数据。”杨友桂谈到,“很多企业可能更聚焦在算法跟数据上,但是华为立志成为全世界算力底座的第二选择。那我们在算力上也投入了很大,这其实就是我们说的黑土地。”

这解释了华为云近年来一系列看似反共识的动作。当行业普遍追求轻量化、平台化的今天,华为云却在“做厚算力黑土地”的道路上越走越远。这背后,是一种基于现实困境和长远判断的战略定力。

众所周知的原因,迫使华为无法像其他家一样,拿到最先进的芯片。但正如任正非先生所言,要用非摩尔补摩尔,用数学补物理,用面积换算力。在华为云的展台上,我看到了它的具象化身——CloudMatrix384超级节点。它并非依赖单一芯片的极致性能,而是通过系统工程,将384颗昇腾NPU和192颗鲲鹏CPU,用自研的高速网络、光技术、散热技术……像搭乐高一样,组合成一台超级“AI服务器”。

“我相信在全世界找不到第二家像华为这样的公司,”杨友桂指着展台的CloudMatrix384超节点模型说,“它调用了华为30多年来在联接、在光、在各方面的技术。这样的能力合在一起,才有这样一个超大节点的发布。”

当然,这种“重”的选择,自然也引发了外界的好奇。当被问及华为跟其他的AI厂商有什么不一样?现在很多AI厂商在强调的是轻量化、平台化,我们还要做这么重,这背后积累的到底是什么?“我们的‘重’,恰恰是我们的壁垒所在。因为,从来没有像人工智能这个时代,能把华为30多年来积累的所有技术、经验以及全球的实践可以合在一起。”杨友桂回答。

他将这份厚重的积累,拆解为两个层面。

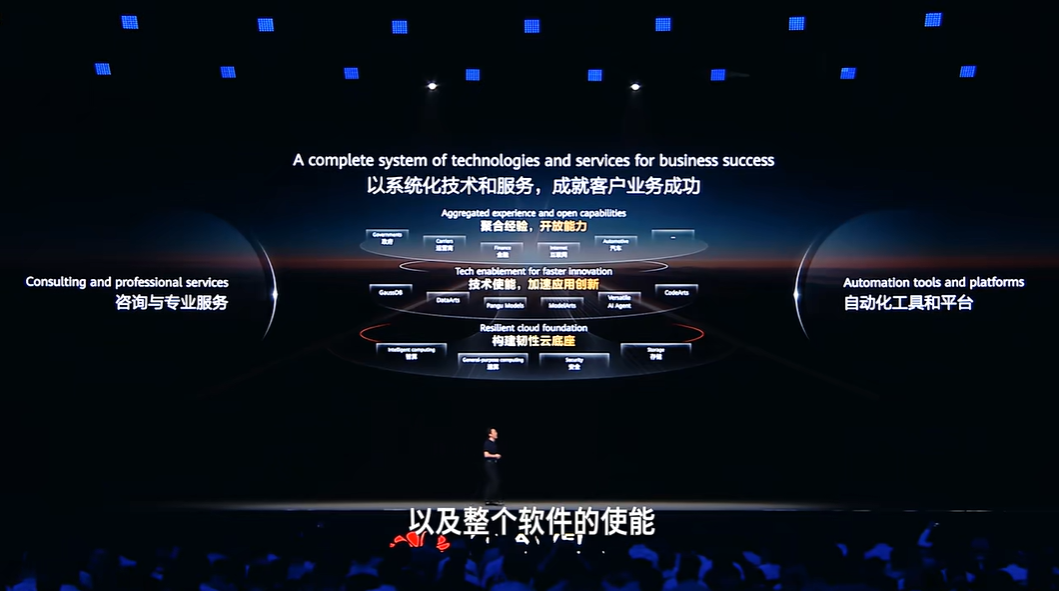

“第一个,是技术栈的厚度。你看整个全栈的平台,从最底下的鲲鹏芯片、昇腾芯片,然后到存储、到网络,再到整个芯片的软件使能、我们的开发工具,一直到最上面的应用。” 这种从芯片到应用的全栈能力,是华为在过去三十年里,在通信、计算、终端等各个领域一点一滴啃下来的硬骨头。

“第二个,是全球实践的广度。我们构建了华为云KooVerse这样一个全球存算网的品牌,覆盖了全球所有的主要国家和地区。这意味着我们能保证客户跟伙伴,无论你在哪个国家,想用云,就能最近接入,获得最低时延的体验。就像我分享的土耳其的案例,它的电商平台响应时延就可以从原来的1.5秒,压缩到260毫秒。”

所以,华为云的“重”,不是笨重,而是厚重。它是由三十年积累的技术厚度和全球实践的广度共同构成的。这份厚重,正是无法被轻易复制的护城河。

2、系统性创新:一堵无法复制的护城河

如果说,向下扎根是华为云的战略选择,那么,让这片土地变得肥沃且无法被轻易复制的“养料”,又是什么?

杨友桂给出的答案是系统性创新。

首先,华为云是业界少有的能够实现全栈自主创新的厂商。这种垂直整合,使得深度的软硬协同优化成为可能。盘古大模型是基于昇腾云全栈软硬件训练的、昇腾亲和、最了解昇腾算力的大模型,懂得如何榨干每一颗昇腾芯片的性能。

其次,是“以系统补单点”的工程能力。这或许是华为最独特,也最难被模仿的地方。CloudMatrix384的诞生,并非芯片技术的单点突破,而是光通信、网络、供电、散热等多元技术的系统性胜利。当单点技术遭遇瓶颈,华为便发挥其“大杂烩”的优势,用空间换算力、用带宽换算力、用能源换算力,通过构建一个强大的系统,来弥补单点的不足。这是一种朴素的工程哲学,却蕴含着深刻的商业智慧。

最后,是深入行业的Know-How沉淀能力。AI的价值,终究要在千行万业的场景中得到验证。华为云并非只做一个通用的AI工具平台,而是致力于解决行业的核心难题。在对话中,杨友桂分享了长安汽车的案例。

“在合作之前,长安的软件研发周期一般是3到6个月。然后我们就把我们的研发流程、经验,连同CodeArts这种开发工具分享给他们,最终,他的研发效率提升了30%。”

这种赋能,早已超越了单纯的技术支持,而是一种基于自身多年实践的深度经验转移。目前,华为云已在制造、金融、煤矿等30多个行业,帮助客户训练了200多个专业模型。这些宝贵的行业知识,正被沉淀为ModelArts Studio平台上的“行业模型增训配方库”,让后来者可以“照方抓药”,在前人的经验上,加速自身的智能化进程。

3、价值验证:黑土地上长出的全球果实

战略的正确与否,最终要由市场和客户来投票。华为云这片黑土地,究竟长出了怎样的果实?在杨友桂的演讲和我们的交流中,一幅遍布全球的价值图景徐徐展开。

在土耳其,快时尚品牌DeFacto面临着大促季超过10倍的流量浪涌。传统的IDC架构早已不堪重负。借助华为云“全球一张网”的弹性能力,其容器服务能在30秒内自动扩容4000个Pods。更让消费者直观感受到变化的,是其电商页面的加载时间,从1.5秒被压缩至260毫秒。“这种时延的改善,”杨友桂说,“能直接提升用户满意度和订单转化率。”

在巴西,数据智能公司Neogrid每天要处理海量分散的数据。过去,他们的客户要到第二天才能拿到分析结果,决策永远慢半拍。华为云DWS数据仓库帮助他们实现了数据从“T+1”到“T+0”的跨越。“这意味着,企业在下班前就能拿到当天的数据,为决策抢占先机。”杨友桂解释道。这种“决策领先”的优势,最终转化为其下游客户——某水牛奶巨头每年超过200万美元的增收。

在中国,这片黑土地的滋养作用更为明显。全球化工巨头万华化学,其烟台园区有3万余台转动设备。基于盘古预测大模型,华为云帮助他们实现了从“事后维修”到“预测性维护”的转变,模型预测准确率从70%提升到90%。同时,基于Versatile Agent平台打造的SOP文档审核Agent,将审核效率提升了50%以上。

这些案例,从零售到数据服务,从化工到汽车,生动地诠释了华为云的解决方案是如何将复杂的技术能力,转化为客户可感知的商业效益与竞争优势的。

“我今天选这四个案例,只是想验证华为云四个主要的能力,”杨友桂总结道,“一个是全球化部署,第二是使能数据平台,然后是AI开发平台,以及通过华为的经验跟实践去帮助客户实现高质量发展。”

行走在展会现场,看着那些忙碌的分拣机器人、提供服务的智能体,我仿佛看到了这片黑土地上正在茁壮成长的第一批“庄稼”。

技术从来都不是最终的护城河,真正的护城河,是一个能够让万物共生的生态。

华为用了三十多年的时间,去夯实技术,去韬光养晦,今天,它选择将这一切沉淀为一片开放的土壤。这片土地的未来,不仅关乎华为自身的商业成功,更关乎整个中国AI产业的繁荣。

“人工智能刚刚开始,这么大一个划时代的变革,是不可能一个厂家来完成的。”杨友桂最后说,“我们需要所有的客户、伙伴、供应链,大家一起繁荣生态。”

作者 | 吴婷