吴婷:K-POP生意经

嘉宾导师 · 2025-10-06

一张演唱会门票5万块钱,你会不会买?BLACKPINK的粉丝表示,票在哪?怎么买?

BLACKPINK是当今最火爆的韩国女团,虽然不停地全球巡演,但是依然一票难求,有的VIP区,被黄牛炒到5万块钱一张票。

其实不只是BLACKPINK,在娱乐圈,韩国正在形成全球统治力。K-POP,就是Korean POP,韩娱,正在成为世界POP。

2024年,美国十大最畅销CD中,有七个来自K-POP。

另外,2023年韩国文化产品出口总额为141.7亿美元,预计到2030年将达到1430亿美元,其中K-POP贡献占比超60%,也就是860亿美元。

什么概念呢?在1990年代港台娱乐产业的巅峰期,年产值最多只有数十亿港元。

你可以不听不看K-POP,但你十分有必要了解它的生意经。

1、K-POP进化史

K-POP的进化可以分成三个阶段,每个阶段都有标志性的成果。

第一阶段,80后最熟悉,那时的成果是确立标准。

1992年,韩国组合“徐太志和孩子们”以融合嘻哈、电子与摇滚的叛逆风格,打破传统音乐框架,首张专辑销量就破了百万,被视为K-POP鼻祖。

这种风格在韩国能火,也是有时代背景的。作为曾经的美占区,韩国本身对外来文化、融合文化的接受度就比较强。上世纪八九十年代,韩国经济又凭借造船、造车、家电、芯片等等行业一路逆袭,老百姓有钱,生活日新月异,有一种“经济上行期的美”。年轻人喜欢K-POP,就很好理解了。

但真正奠定产业基础的是1996年SM娱乐推出的偶像团体H.O.T(由文熙俊、张佑赫、安胜浩、安七炫、李在元五名成员组成),这支平均年龄16岁的偶像团体首次引入“练习生制度”,通过2-5年的封闭式训练打磨唱跳能力,配合粉丝俱乐部运营和应援文化,开创了K-POP的标准化生产模式。

K-POP的第二阶段,产业链日益完善。

这一阶段的主要团体有东方神起(金在中、朴有天、金俊秀、郑允浩、沈昌珉五人)、BIGBANG(权志龙、崔胜铉、东永裴、姜大声、李昇炫五人)、少女时代(金泰妍、李顺圭、黄美英、金孝渊、权俞利、崔秀英、林允儿、徐珠贤八人),他们采用“亚洲战略”,重点攻占日本、中国和东南亚市场,并形成了以舞曲为核心的视觉化团体风潮。

其中,东方神起成为首个在东京巨蛋连开演唱会的外国团体,少女时代的专辑《Gee》创下韩国音乐节目首个“Perfect All-Kill”纪录,也就是在韩国所有实时、日榜和周榜排行榜中都拿到第一名。

这一阶段的K-POP形成了完整的产业链:娱乐公司把控从练习生选拔、音乐制作、粉丝运营、多渠道变现的全链条。娱乐公司就像一台孵化器,他们海量选拔练习生,这是风投;然后是最高质量的训练,相当于陪跑;出道后,你的专辑、演唱会、粉丝群都给你运营好,这是帮你优化战略和商业模式、做好变现;最后,如果你想解约,可以,你拿天价解约费来,我套现离场。

不过这一时期的K-POP主要影响力还局限在亚洲;真正走向全球,是在第三阶段,标志性成果是:借力社交媒体,突破欧美市场,成为全球现象级文化。

进入2010年代,移动网络的普及点燃了社交媒体,防弹少年团(金南俊、金硕珍、闵玧其、郑号锡、朴智旻、金泰亨、田柾国七人)通过Twitter直接与全球粉丝互动,用探讨青少年心理的深度歌词打破语言壁垒,2017年成为首个登顶美国Billboard百强单曲榜的K-POP团体,并连续两年获格莱美“最佳流行乐队/组合”的提名。

BLACKPINK(金智秀、金珍妮、朴彩英、Lisa四人)则以“高概念视觉+奢侈品牌联名”的策略打开了欧美市场。据韩国国际交流财团数据,截至2024年底,全球K-POP粉丝数达2.25亿,俱乐部数量超过1700个。

最近我们看到,小沈阳的女儿沈佳润也出道出圈了。这背后是K-POP进入以“跨国成员多元化、技术融合元宇宙、社会议题深度参与”为特征的新阶段。

比如,NCT(金道英、TEN、广濑辽、藤永咲哉等25人)通过加拿大、日本等国籍成员构建“全球分队”;还有SM娱乐推出的虚拟团体aespa(刘知珉、内永枝利、金旼炡、宁艺卓四人+四名元宇宙AI成员),结合AI技术打造元宇宙偶像;BTS则通过公开支持LGBTQ+平权,突破韩国传统娱乐产业的社会议题边界。

结合这个背景看,中国星二代的入局,正是K-POP向“跨国协作+当地文化融合”进化的一环。

2、K-POP的吸金大法

说完了K-POP的进化史,下面来看这个产业是怎么赚钱的。

从商业模式看,K-POP的“吸金大法”倒也不复杂,主要就是三招。

第一招,是专辑、演唱会和周边这个“铁三角”的直接收入。

据韩国音乐产业协会数据,仅在2023年,K-POP专辑的全球销量就突破了 1.2亿张,BTS、BLACKPINK等热门组合的单张专辑销量,随随便便破百万。

更直接的变现渠道是演唱会。2025年第一季度,HYBE娱乐演唱会收入达1551亿韩元,8个多亿人民币,超过专辑与数字音乐收入;SEVENTEEN(崔胜哲、尹净汉、徐明浩等13人)的“Right Here”世界巡演售出门票84.2万张,总收入8.6个亿,其中VIP套票占比35%,除了看演唱会,还能跟成员合影、在后台见面。

周边商品也是一台印钞机。比如BTS跟麦当劳合作的“BTS Meal”,一度带动麦当劳鸡块在韩国的销量大涨280%。

这种“音乐+时尚+快消”的跨界模式,使K-POP艺人的商业价值远超传统歌手。

K-POP赚钱的第二招,是高粘性的粉丝变现。

实际上,K-POP的粉丝经济已进化成了精密的情感操控系统。

2019年6月,HYBE公司推出粉丝社群平台Weverse,粉丝可以通过付费解锁偶像未公开的照片、享受直播互动等特权。现在这个平台有2000万会员,按平均会员费192元/人计算,光是会员费1年就创收38个亿。

更极端的案例是“打榜投票”:在韩国音乐节目《M! Countdown》中,粉丝要购买专辑才有投票权,一张专辑对应一次投票,这直接带动SEVENTEEN的回归专辑《17 Is Right Here》第一周就卖了200多万张,其中60%是核心粉丝重复购买的。

这种模式甚至催生出灰色产业链——“Cutline黄牛”。粉丝通过购买内部情报,可以提高签售会的中签率,情报价格随偶像的人气波动,顶级热门团体如BTS的情报费可达500美元/条。

K-POP赚钱的第三招,是IP跨界。

K-POP的IP价值正在突破音乐边界。aespa的演唱会在元宇宙平台播出,吸引全球50万用户付费观看,虚拟周边销售额甚至能占到团体总收入的15%。

这种跨界并非简单的叠加,而是通过文化符号的共振实现价值倍增。

比如带货女王Lisa,去年4月,她晒出买LABUBU的照片,让LABUBU在日韩和东南亚卖断了货,被BBC定义为“LABUBU热潮的起点”。要知道,她当初晒照片,不是偶然,也不是自发的。这背后的商业价值,无论怎么算,都是天文数字。

3、K-POP的下一站

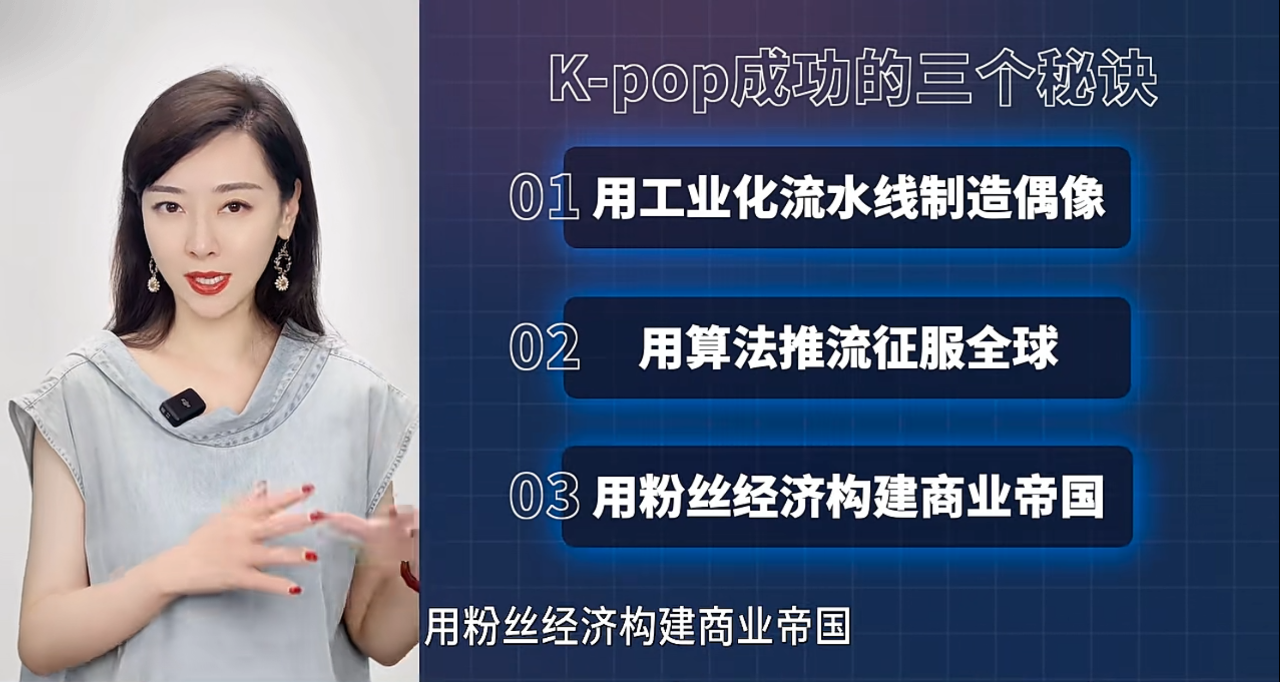

总结一下,K-POP的成功就是三句话:用工业化流水线制造偶像,用算法推流征服全球,用粉丝经济构建商业帝国。

相比于上世纪末席卷亚洲、却只能“原地打转”的港澳台音乐,K-POP有一套成熟的工业化造星体系:几乎所有偶像团体从选拔、培训、制作、营销,都尽可能确保作品与市场需求相适配,甚至细化到不同偶像的人设差异打造,连C位排列都有严苛的要求。而华语乐坛更依赖个人才华和魅力,背后的工业化程度和可复制性比较弱。

另外,在对外包装输出策略上,K-POP一方面主动融合嘻哈、说唱、摇滚等全球流行元素,降低受众文化门槛;另一方面,还尽可能吸纳当地国家的音乐人才,“破圈”阻力几乎为零。相比之下,港澳台音乐大多停留在流行、中文情歌,在对外输出时,文化穿透力不够。

更可怕的是,为了进一步全球化,K-POP已经开始“去韩国化”了。在这方面,我们C-POP还有很长的路要走。

所以你有喜欢的K-POP团体吗?如果你对C-POP的发展有任何建议,欢迎打在评论区,我们一起讨论一下。

作者 | 吴婷

参考资料:

[1]易拾.K-Pop的“粉丝经济”不灵了?.新音乐产业观察.2025

[2]肤浅学在读.KPOP没了「K」,还能走多远?.时尚芭莎.2024

[3]娱子酱团队.内娱星二代,已团灭.娱乐资本论.2025

[4]Hanna Zhou.美即正义,K-POP闯美背后的 IP 文化经济学|趋势观察.胖鲸头条.2025